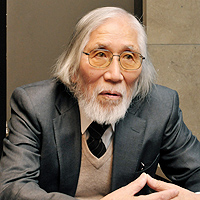

HOME » トップインタビュー一覧 » トップインタビュー Vol.84 写真家、エッセイスト 小谷 明さん

1 The Face トップインタビュー2014年12月20日号

写真家、エッセイスト

小谷 明さん

高校時代に山登りに興味を持ち、当然のこととしてスキーを始めた。山岳写真家はいてもスキーの写真家は珍しく、大学山岳部時代に撮った写真が雑誌に掲載、成り行きで写真家の道へ―。1970年には、エベレストを滑降する三浦雄一郎氏を撮影、世界に衝撃を与えた。「自然と人間の関わり合い」をテーマに写真を撮り、エッセイを書き、そして絵を描き続ける小谷明さんにお話をうかがった。

(インタビュー/津久井 美智江)

成り行きで生きているから、社会からドロップアウトしていく(笑)

—三浦雄一郎さんがエベレスト・サウスコルの8000m地点からパラシュートを開いて滑降した写真は、ものすごい衝撃でした。その写真を撮られたんですよね。

小谷 そうなんだ。あの時の写真は雄ちゃんの名刺写真でね、何かとよく使われている(笑)。

—8×10(エイト・バイ・テン)のカメラで撮影されたとか。

エベレスト・チャングリ氷河で滑降する三浦雄一郎氏(1970年)

小谷 スポンサーから寄付金を集めたんだけど、多額の税金がかかるため、それを免除してもらうために、同じ年に開かれた日本万国博覧会後援としていただき、ネパール・パビリオンの壁面全体を水泳プール程の大きさに引き伸ばしたヒマラヤの写真での飾りつけを寄付することになってね。当時は8×10インチサイズ、週刊誌ほどの大きいフィルムで撮影しなくてはダメだったんです。

—カメラマンはお一人だったんですか。

小谷 万博の写真は一人で、三浦さんのスキー滑降の時はスチールカメラマンは僕の他にもう一人いて、二人で撮ったんです。映画は石原プロに依頼してシネマスコープで撮りました。

雄ちゃんは結局、転んで落っこちちゃったんだけど、僕が「まあいいじゃないか」って言ったら、石原プロのプロデューサーが、「だめだ、もう1回上がって滑らせろ」。雄ちゃんに「石原プロがこんなこと言ってるぞ」って言ったら、「冗談じゃない、俺、もう一回死ぬのいやだ!」って(笑)。

—写真の世界に入るきっかけは?

小谷 山登りに興味が深まったのは、高校を卒業する頃かなあ、それまではただ登るだけでしたが、松方三郎さんの本を読んで、登山というのは非常に高尚な、紳士のたしなみだと知ったんです。

それから、寺田健一、松枝という夫婦がうちの近くに住んでいて、白馬の八方尾根に銀婚式記念のケルン(第三ケルン)を作った話とかを聞いているうちに、更に山の魅力に惹かれ、また、山登りをするためにはスキーをしなきゃとスキーもはじめ、写真を撮るようになった。

—高校は当時たいへんな受験校である都立新宿高校だったそうですが……。

小谷 都立新宿高校は、クラスの半分ぐらいが東大に行くような圧倒的な受験校でした。父親の世代には、帝国大学じゃなきゃ学校じゃないみたいな思想があってね。帝大に入れるにはどこの学校に入れればいいかと考えたんだろうけど、おっとどっこい、出来が悪い。

それで、弟が学習院に行っていたのと、寺田さんも学習院の先輩だったので、学習院に行くことになって、山岳部に入りました。が、講義の教授陣は東大と同じで親父の顔も半分たったわけ。

最初の頃は、リフトはなく山登りとスキーは別ものじゃなくて、登山の帰りをスキーでとか、登る時にスキーを使ってたんですよ、ヨーロッパ・アルプスのようにね。そんな山岳部の活動の中で写真を撮っていたんですが、当時はあまり写真機もないし、山の写真家はいたけど、スキーは技術が伴うから、スキーの写真を撮っている人はいなくてね、写真を撮ってくると雑誌に載せてくれたんだ。

その頃は、冬はスキー夏は山だ海だと、おもしろければそれでよく、成り行きで生きているから、社会からドロップアウトしていくんだね(笑)。

目的から結果までを計算するスポーツは登山だけ

—そこまで山に魅せられたのはなぜでしょう。

小谷 その頃、影響を受けた辻まことという人に「君の山登りは、親父の存在が超えられない山のようで、だからせいぜい山の上に登って『万歳!』なんて言って、親父から受けているストレスを発散しているだけだ」と言われて、すごいショックを受けたんです。

また、日本で登山が流行りだしてから遭難した人たちを記録した本を読んでみると、一人っ子、女の姉妹の中の男一人、母親と二人という家の子どもに遭難が多いんです。要するに、そういう環境の子どもたちには、山登りに惹かれる子が多いっていうことだよね。

俺も怖い頑固親父から逃げたいというか、ストレスがあったんだろうと(笑)。

グリーンランド東海岸犬橇の旅

—山に登る人はストレスが多いというか屈折していると。

小谷 知らないうちにね。だけど、ある時、知り合いに「私は山の魅力の虜だ」と言ったら「君は人生と登山との係わり合いをどういうふうに考えるんだ」と聞かれたことがあって、その時、「様々な条件の中でどうやって頂上まで行き、どうやって確実に下りてくるか、目的から結果までを計算するスポーツは登山だけだ!」って言われて、なるほどと思った。

—生きて帰ってきてこそですものね。

小谷 山やスキーの写真は、天気にならないといい写真が撮れないから、山が見えるまで待つでしょう。プロとなれば作品を持ち帰らなければいけないからね。ところが、趣味だと遊びだからいつまでも待ってはいられないので、焦ったり無理をして遭難の率が高いんだよ。

—山以外にも、世界の辺境と言われているところに、ずいぶん足を運ばれていますよね。

山岳画協会展にて三浦豪太氏と。絵はエベレスト街道の景観

小谷 1969年、1970年と2年もヒマラヤに行き、以後も僻地めぐり、所得は期待できずで、もう道楽で行くよりしょうがないなと思ってね。

だけど、生きていればある程度のお金はかかる。ガイドブックの写真はずいぶん撮りましたよ。また、人が行かない僻地の写真はコンペティター(競争相手)がいないし、僕にとっては最高の体験だった。おもしろかったんだけど、結局、使用されるのは観光地、ロンドン、東京、パリみたいなところだったけどね。

—ガイドブックの写真も撮ってらしたんですか。

小谷 一つの国を知るためには、ガイドブックの写真を撮るのがいちばんなんです。まず首府に行って情報を得、片っ端から撮っておく。そこから先は自分の好奇心の赴くまま。

撮りためた写真をファイルにして事務所に保管しておいておいたら、例えば、北欧のガイドブック作るという方に、「はい、ストックホルムもラップランドの写真も」となる。それが口コミで広まって……。

いつのまにか一生終わっちゃうね(笑)。

山の写真にシュプールが描かれると絵にストーリーが生まれる

—写真の他に文章をお書きになったり、絵をお描きになったり。

小谷 絵は小さい頃から描いてます。写真はアルバムに貼って本箱にしまっちゃうから、あまり見る機会がないし、伸ばして飾っておくと色が変わっちゃうでしょう。いかにも貧乏くさい(笑)。そうなるとなんとなく魂が抜けているみたいに思え、油彩画にして飾りたくなるわけ。そして、写真に写らないものを文章にしてきたつもり……。

—写真家でいらっしゃるのに(笑)。

小谷 もちろん、写真には記録性と芸術的な創造がある。

写真に魂を入れるのは大変なんだ。スキーの写真を撮りだした大きな要素はね、山岳写真はどかーんと表情豊かな山姿を狙うのだけど、そこにスキーヤーが滑ってシュプールが描かれると、絵に動きが出てくるんですよ。そして、この人どこまで下りていくんだろうとか、気持ちよさそうだとかストーリーが生まれる。シュプールは人間が描く最大の造形だけど、陽が当たり、再び雪が降れば消えてしまう。そこにスキーの写真の魅力を感じて撮りだしたんですよ。

要するに、写真とか絵とかで、目に見える感動した光景を残したいんですよ。非常に幼稚、動物的なんですね。見たい、知りたいのおかげで世界中旅行できたから、人よりはたくさんのものを見たり、経験できたんだけどね。

—世界中あちこち回られていて、どこがいちばんおもしろかったですか。

小谷 どこがではないですが、大自然の中に人間が介在する姿はおもしろい。いろんなところにいろんな人が住んでいるでしょ、するとそれぞれ個性が違う。でも、人情の機微っていうのは、歩くリズムで人が生きていた時代は、それほど違わなかったと思うんですよね。文明が入ってきて、小賢しくなったり利口になったりしたのではないかと……。

いい例がね、シェルパと一緒に一日中歩いて、もういやだというくらいきつい登りを登って、あとちょっとでテント場につくというところで、先に行ってテントを張っていたポーターが熱いミルクティーをお盆の上に載せて下りてきて、「旦那どうぞ」。ほんとに人の気持ちを読むのが上手い。ほしいものがあったら、何でもあげるよって言いたくなっちゃう(笑)。

親切にするなら8合目でしなきゃだめ。頂上で親切にしてもだめなんだと教えられたのですよ。

—結局は人間に興味がおありなんでしょうね。

小谷 自分というものを自分でよく考えてみると、要するに気が小さい。だから大勢の中で生きていくことが非常にきついらしいんだ。

だからなのだろう、僻地に行く。誰か信頼できるガイドみたいな人を雇えば友情が生まれ、その人が守ってもくれるし、孤高の中に安心感みたいなものが感じられるんだと思う。

旅人というのは比較的精神が安定しているんですよね。トリックなんてないでしょ。攻められることもない。泥棒に攻められることはあるけど。旅人は居候だからしばらくしたらいなくなるんだし、いやになったら次に行けばいいんだから。

—もう一度行きたいところはございますか。

小谷 別にないなあ。写真に撮ったいい景色は覚えているけど、だからと言ってその景色をもう一回見たところでねえ。第一印象に勝る感動はないんじゃないですか。そうはいってもアルプスのチロルには故郷のように通っていますよ。風光と人々の生き様、厚情に惹かれてね。

旅だけを考えれば、一緒に行く相手によりけりだと思う(笑)。若い女性と行く、年取った女性と行く、家内と行く……。同じ散歩するんだって違うでしょ。若い女の子と湖のほとりをしょぼしょぼ下向いて歩いたってしょうがない。やっぱりブティックがいっぱいある、地中海岸のリゾートみたいなところがいいだろうとかさ。

私はカメラを持つと眼の色が変って、心惹かれる光景、情景を求めて死にそうになる旅が多かったですね。

撮影/木村 佳代子

<プロフィール>

こたに あきら

1934年、東京生まれ。56年、学習院大学政経学部卒業。学生時代から山岳・スキーの写真を撮り始める。70年、プロスキーヤーの三浦雄一郎氏がエベレストのサウスコルからの直滑降を行った際の写真を撮影。広く海外に取材し、自然と人間とのかかわりを写真と文で発表する。旅のスケッチ展も開催している。著書に、写真集『エベレスト』『スペイン巡礼の旅』『スイス・風と光の小径へ』『アルプス・スキー休暇』『辺境のたび悠久のロマン』など。89年、オーストリア・チロル州政府よりツーリスムス・アドラー賞を受賞。日本旅行作家協会副会長。

タグ:写真家 エッセイスト 小谷明