最新号のご紹介2025年8月20日号

-

トップインタビュー Vol.212日本財団職員 東京2025デフリンピック応援アンバサダー 川俣 郁美さん

トップインタビュー Vol.212日本財団職員 東京2025デフリンピック応援アンバサダー 川俣 郁美さん -

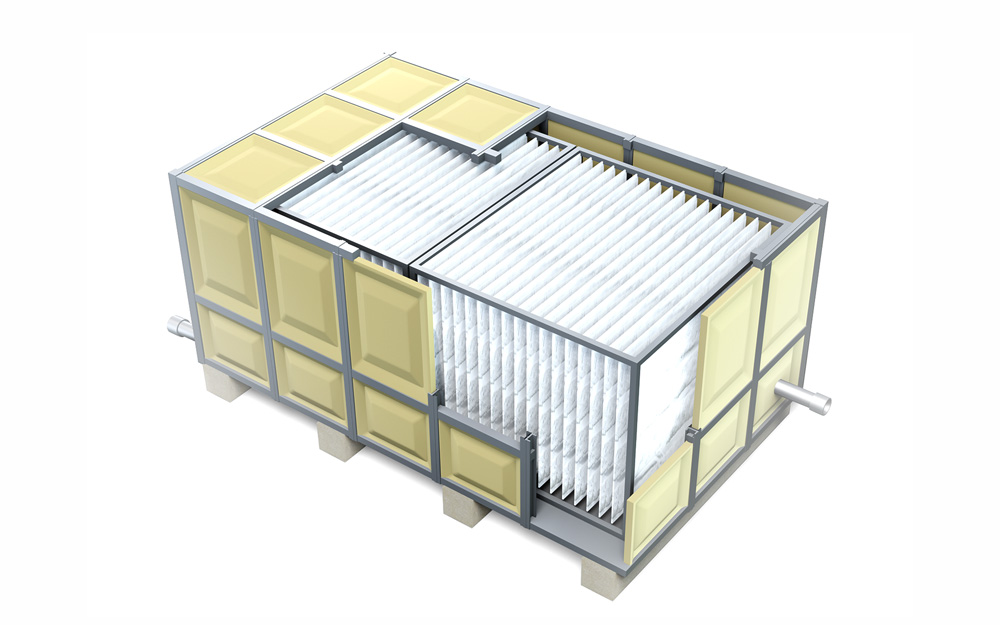

局長に聞く197水道局長 山口 真氏

局長に聞く197水道局長 山口 真氏 -

・各会派が知事に面会 都政の前進に意欲

・Town Topics<23区26市5町8村>

・ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢

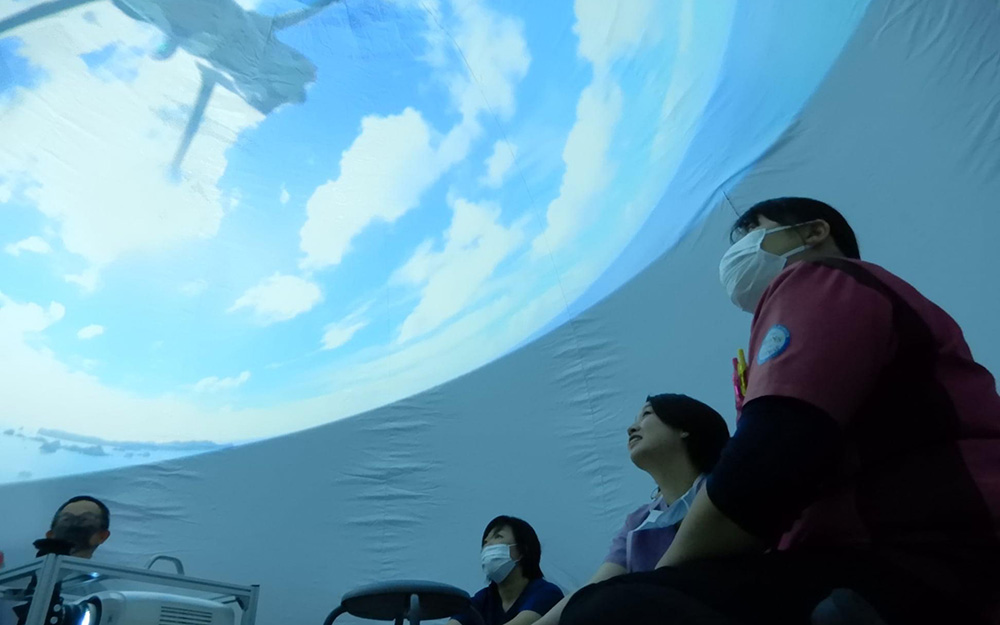

・仕事に命を賭けて Vol.205 航空自衛隊第4航空団第11飛行隊

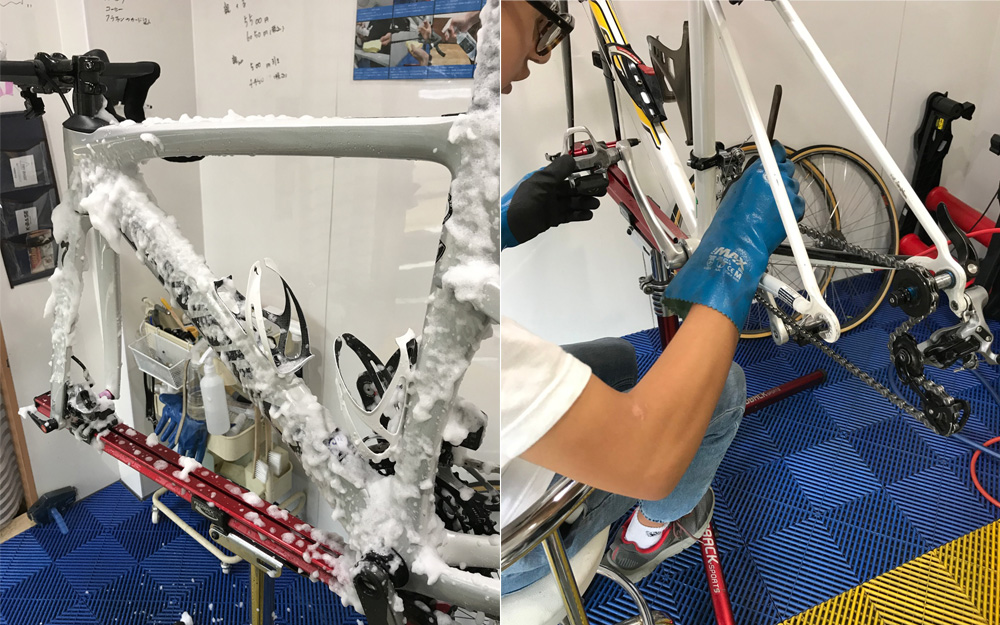

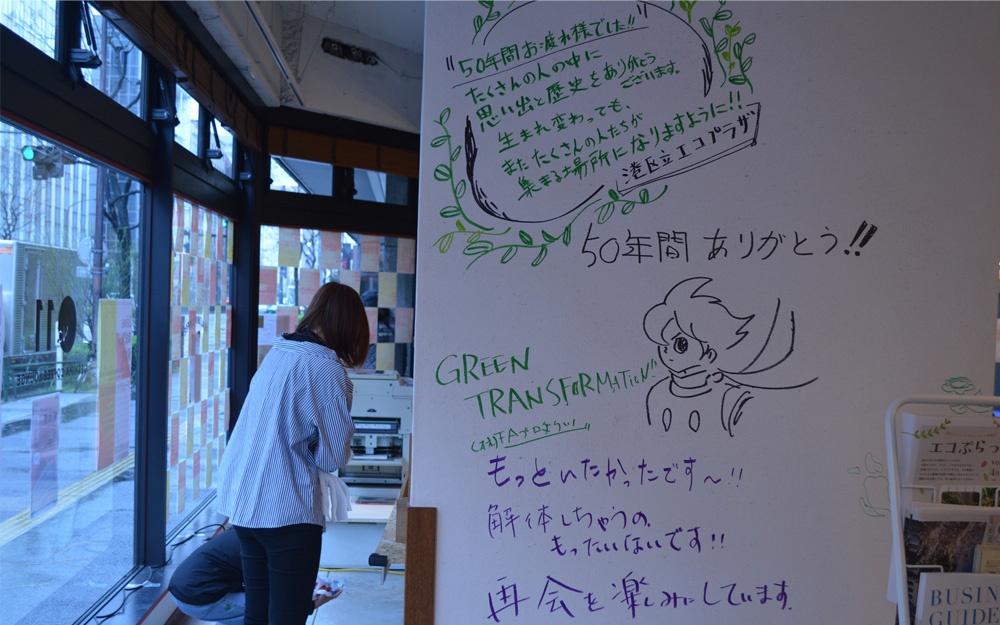

・社会に貢献するために 第65回 株式会社アクト