地域活性のために酒蔵を再興

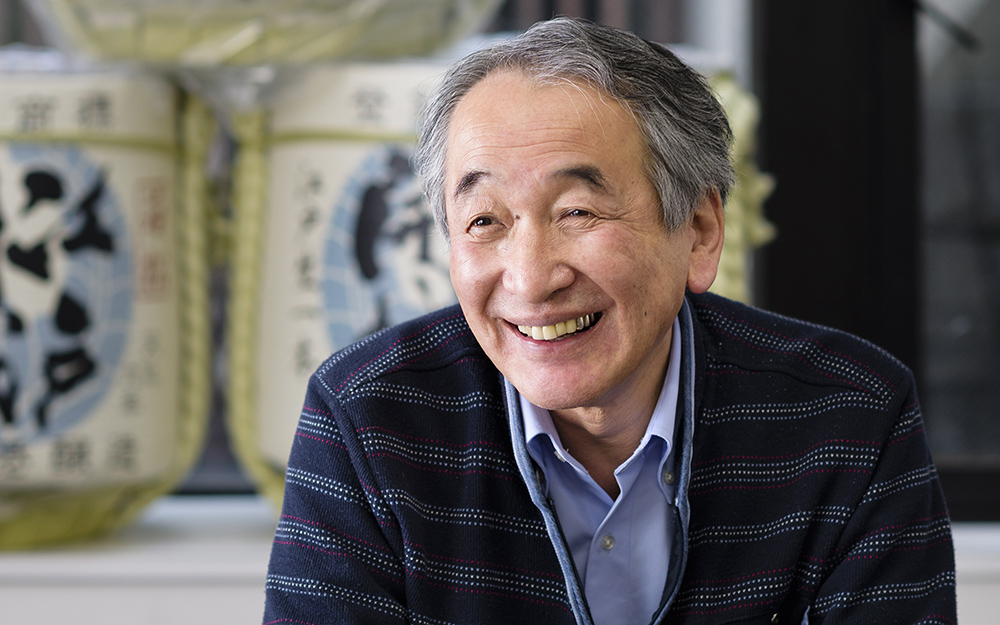

株式会社若松 代表取締役/東京港醸造株式会社 取締役会長 齊藤俊一さん

幕末、江戸薩摩藩の御用商人として名を馳せ、西郷隆盛や勝海舟らが江戸無血開城の密談を交わしたとも言われる「若松屋」。酒税法などの改正で1911年にその幕を閉じるも、雑貨業を営む7代目が、地域の活性化のために一念発起、約100年ぶりに酒蔵を復活させた。株式会社若松代表取締役であり、東京港醸造株式会社取締役会長の齊藤俊一さんにお話をうかがった

東京の真ん中で酒蔵を復活すれば、地域の活性化にもつながる!?

—東京・港区芝で酒造りをしようと思ったのはなぜですか。

齊藤 酒蔵を作れないかと考え始めたのは20年前。雑貨業を営んでいた関係で、地元の商店街連合会の役員をやっていた時に、いろんな地方へ視察に行ったんです。その当時も郊外に大型ショッピングモールができており、駅前の商店街はシャッター通り。そのような状況の中でも元気だったのは、観光客が集まる土産物屋と酒蔵くらい。東京の真ん中で酒蔵を復活すれば、地域の活性化にもつながるのではないかと思ったんです。

と言いますのも、若松屋はおよそ100年前まで酒蔵をやっていたと祖母から聞いていましたし、酒蔵が持つ日本文化の象徴みたいな部分にも憧れました。それに自分も酒飲みだったものですから、自分の酒を造ってみたいなんて(笑)。

—もともと酒蔵だったのですか!

齊藤 200年ほど前の文化9(1812)年、初代の林金三郎が、酒造りの技術を持つ齊藤重三郎と一緒に信州(長野県飯田市)から江戸に出て、芝の地で商いを始めたのが「若松屋」の始まりと伝えられています。

この辺りには飯田藩下屋敷、薩摩藩の上屋敷や蔵屋敷などがあったことから、二代目齊藤茂七の代に薩摩藩と懇意になり、御用商人になったんです。

当時の若松屋には奥座敷があり、東京湾に通じる水路があったんですよ。隠密に会合を持つには格好の立地だったんでしょうね。西郷隆盛、勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟といった歴史に名を残す偉人たちも頻繁に訪れていたと言われています。

—ここが開国や江戸無血開城を目指した幕末の志士たちの密談場だったと思うと、ワクワクします。

齊藤 でも、明治時代になって酒税法ができると、それが高くて払うことができず、明治43(1910)年、4代目が他界した時、やむなく廃業。その後は飲食店や雑貨店を営んできました。

日本酒というのは国酒といわれ、日本を背負っている部分があるんですね。税金の中でいちばん古いのが酒税法なんですよ。当時、日清、日露戦争をやるに当たり、まず酒税法を作って、戦費をまかなったというくらいですからね。

—蔵を閉じて100年近く経っていたわけですが、醸造の知識とか技術は残っていたのですか。

齊藤 まったく残っていません。

それに当時は清酒の販売量がどんどん落ちて、酒蔵も減り始めた頃で、事業性自体も疑問視されていましたからね。酒蔵というと広い土地に立派な蔵があって、というイメージですが、ここの土地は22坪。酒造免許も改めて取らなければなりませんし、杜氏も雇わなければなりません。調べれば調べるほど無理だと思いましたね。

西郷隆盛が寝泊まりしていた裏座敷の前で。一番右が齊藤氏の祖母に当たるツル。明治40年前後

ミニブリュワリーで小さく造るという新スタイルが注目される!!

—酒蔵を造る決心がついたのはなぜですか。

齊藤 ミニブリュワリーに心血を注いできた寺澤善実という稀代の杜氏の存在を知ったことです。彼は、京都の大手酒造メーカーで20年以上酒造りを経験していて、2000年4月にそのメーカーがお台場のショッピングセンター内にプロデュースしたレストラン兼酒蔵で、醸造責任者をしていたんです。私も、都心でミニブリュワリーの酒造りをする可能性を考えていたので、酒蔵復活に協力してほしいと自分の思いをぶつけました。

寺澤の答えは「絶対にやめたほうがいい」。お台場の醸造所をスタートさせる際、国税局から「何十年もの間、清酒製造免許を取得した蔵はない。新規で取得するなんてあり得ない」と言われたそうですから、雑貨業の自分が、まったくの新規で酒造免許取得に挑むなんて、不可能と思って当然ですよね。

—それでも、一緒にやることになった。

齊藤 お台場の醸造所は、8年間営業を続けていましたが、2008年全国鑑評会で金賞を受賞した後、閉鎖することになってしまった。寺澤は、ミニブリュワリーを続けたいとの思いで私と一緒にゼロからのスタートを切ることになったんです。

彼は冬の酒仕込みの間は地方の酒蔵を回り、春になると戻ってきて、それまでの知識と経験を生かして、酒造免許の取得と製品開発、並行して4階建のビルを酒蔵にする設計を独自に進めていきました。

とにかく免許取得が大変で、所轄の税務署からは門前払いの扱い、何度足を運んだことか。新規でも取得しやすいとされる「その他の醸造酒(どぶろく)」と「リキュール」の免許を2年がかりで取り、2011年に東京港醸造を開業して、どぶろくとリキュールの製造・販売を開始しました。

—どぶろくとはいえ、米から酒を造るということでは清酒と変わりませんよね。清酒の免許はそんなに難しいのですか。

齊藤 そもそも清酒の新規免許は発行しない流れになっているんですよ。リキュールでもビールでも、6000リットルの製造量で許可が下りるんですが、清酒だけが6万リットルなんですよ。それだと、新規参入は無理。だから、2016年にうちが清酒の免許を取得した時は、業界関係者は相当驚いたようですよ。

戦後、全国におよそ4500あった酒蔵は、今は約1200です。しかも実際に酒を造っているところは700軒くらい。残りの500〜600軒は桶買いです。日本酒が衰退したのはビールやワインの需要が伸びたからだとか言いますが、今までの酒蔵だけを守ればいいという考えの保護政策が、清酒業界を弱体化させたいちばんの原因だと思いますね。

—国の制度が変わらない限り、日本酒はますます先細りになると……。

齊藤 国税庁が平成31年に出した酒レポートで、地域創生やクールジャパンとしてお酒をブランド化するチャンスだとか言っていますが、実際には人口減少が続く中、需要は期待できないし、海外輸出もなかなか数字が伸びないのが現状です。

大量生産大量消費は過去の時代の話で、これからはやっぱりこだわりがあって、小さくても採算が合う酒造りになっていくんだと思います。

23区で唯一の酒蔵『東京港醸造』

歴史とストーリーを背負って「江戸開城」というブランドが誕生。

—わずか22坪の敷地で、どうやってお酒を造っているのですか。

齊藤 住居として使っていた4階建てのビルをスケルトンにして、醸造所に改築したんです。まず4階のベランダで米を蒸し、同じく4階の麹室で種麹をつけます。蒸米は3階の仕込み室で冷やしてからタンクに仕込み、2階で絞った酒を1階で瓶詰め・火入れをして、ラベルを貼って出荷します。

どのような設備がどれだけ必要か、どうやって搬入するか、酒造りの動線をどうするかなど、寺澤が独学で学んで考えたんですよ。

とにかく酒造りに関しては、全部寺澤に任せて、一切口は出さない。うちの人間で酒造りができる人間はいないと思っていますので。

—それは素晴らしい。なかなかできることではありません。

齊藤 実は去年、寺澤を社長にして東京港醸造という会社を設立しました。酒販店が東京駅に出店することになり、話題性とか意外性を持たせるために醸造所を造ることになったんです。山手線の真下で広さ8坪。そこに日本酒ブリュワリーを作れるのは寺澤しかいない。新型コロナウイルスの影響で延期になっていますが、この6月17日にオープンする予定でした。ミニブリュワリーの特許もそうですが、麹造りの装置の特許も東京港醸造で申請しています。

ミニブリュワリーで小さく造る日本酒は、これから絶対いけると思っています。2025年の大阪万博にはコンテナトレーラーを作って参加しようとか、そのトレーラーで世界を回ろうとか、みんなで夢を語っているんですよ。

酒蔵の向かいにはショップも

—こちらのお酒の特徴は?

齊藤 寺澤が目指しているのは、さわりなく飲め、かつ味わい深い酒。自然体の酒とでも言いましょうか。東京の酒ということで、仕込み水には水道水、いわゆる「東京水」を使っています。高度浄水処理をした水道水は中軟水で、京都・伏見の水に近く酒造りに適しているんですね。ほかにも都内で採れたハチミツや小平市のブルーベリーなど、東京産にこだわって商品展開をしています。ちなみに、今年3月に売り始めた「オール江戸」という酒は、新たに見つかった150年前の江戸酵母を使用、お米も東京産、そして東京水で造った酒です。飲めるのも東京だけ、売るのも東京だけなんですよ。

—今は営業自粛中だと思いますが、1階の東京港醸造テイスティングカーで“角打ち”、つまり飲めるのですよね。

齊藤 はい。東京港醸造は毎週朝絞ってそのままビンに詰めて出荷しているので、角打ちでは“朝採れ”のフレッシュな酒を味わっていただけます。ただ、酒の好みは人それぞれですし、酒蔵ごとの特色があっていい。むしろ、あるべきだと思う。

美味しい酒なら売れるというわけではなくて、消費者はその酒自体のストーリーに興味があるんじゃないかと思うんです。

うちは蔵は東京のど真ん中にあって、幕末薩摩藩の御用商人だったという歴史的背景がある。西郷隆盛や勝海舟が通い、飲み代がわりにしたためたという書も残る。幕末の志士が江戸無血開城の密談を行ったとも言われている。そうした歴史と、ゼロから酒造りに挑戦したというストーリーを背負って、「江戸開城」というブランドは生まれました。

最近は、幕末の話をしてくれという依頼をいただくことも多くなりました。うちに伝わるそんな歴史を表に出していくことも、これからの私の務めなのではないかと思っています。

(インタビュー/津久井 美智江)