伝統はただ守るだけではだめ。進化した最新のものが伝統になる。

切子作家 小川 郁子さん

新宿に生まれ、昔から江戸切子が盛んな江東区に育つ。美大を希望するも「美術では食っていけない」とのアドバイスに素直に従い、大学は文学部へ。入学と同時に区報で見つけた江戸切子の教室へ通ううちに、すっかり切子に魅せられた。その時の先生である江戸切子の第一人者に弟子入り。伝統を残しながらも、そこにとらわれることなく進化し続けている切子作家、小川郁子さんにお話をうかがった。

大学時代は飲み会の誘いも断って、毎週、江戸切子の教室に駆けつけた。

—子供の頃から絵や工作はお好きだったのですか。

小川 はい。絵は小さい頃から描いていて、高校で進路を選択する時は美大に行きたいと思ったんです。でも、美大希望者向けに美術の先生のお話を聞く日があって、「美大は大変だぞ、食っていけないぞ、普通の大学に行ったほうがいい」と勧められ、素直に「そうなんだ!」と思ってしまった(笑)。天才型でもなく、とりあえず描いたり作ったりが好きという程度でしたので。

—もし美大に行くとしたら何科が希望でしたか。

小川 先生にも聞かれたんですが、深く考えもせず「建築科」と、本当に適当に答えたんです。そんな感じでしたし、高校の時の普通科目の成績が良く、担任の先生からも推薦が取れると言われていたので、普通に大学に行くかと。受けたら受かってしまったので、そのまま文学部に行って心理学を勉強しました。

—江戸切子との出会いは?

小川 大学に入学する直前に、江戸切子の教室があるというのを母が江東区報で発見して、「新学期だし、やってみようかな」と申し込んだら、倍率は高かったらしいんですが、運良く当たったので、始めました。もともと物作りとか絵を描いたりするのが好きだったので、すごく楽しかったです。

ちょうど4月の初めに始まって週1回、木曜日の夜なんですが、友達からの飲み会の誘いも断って、早々に教室に駆けつけていました。大学在学中の4年間は、ほぼ休まずに通ったんじゃないかなあ。

—初めて切子を体験した時はどう感じましたか。

小川 江東区は昔から江戸切子が盛んな土地でしたので、切子自体は目にしていました。切子のぐい飲みも家に一つぐらいはあったので、普通にきれいだという認識だったんですが、習いたてのころは板ガラスから始まるので、特にきれいという訳ではなく……。

でもある時、教室の先生の大きな作品を見る機会があって、その迫力にすごく感動した。先生、こんなにすごかったんだ、と(笑)。後に弟子入りすることになるんですが、小林英夫という、実は江戸切子の頂点にいるすごい先生だったんですよ。

それ以降、切子の魅力がだんだん分かるようになったというか、あそこまでなるにはすごく勉強しなきゃいけないということ実感しました。

もともとガラスに興味はあって、どちらかというと、暑いところでフーッと吹く、吹きガラスのほうをやってみたいと思っていたんです。何かカッコイイし面白そうだと思って。

でも、今考えると、あれは運動神経もいるし瞬発力のいる作業なので、私は切子が向いていたと思います。一本ずつこつこつ彫っていく。私、こつこつ作業をするのが向いていたみたいですね。

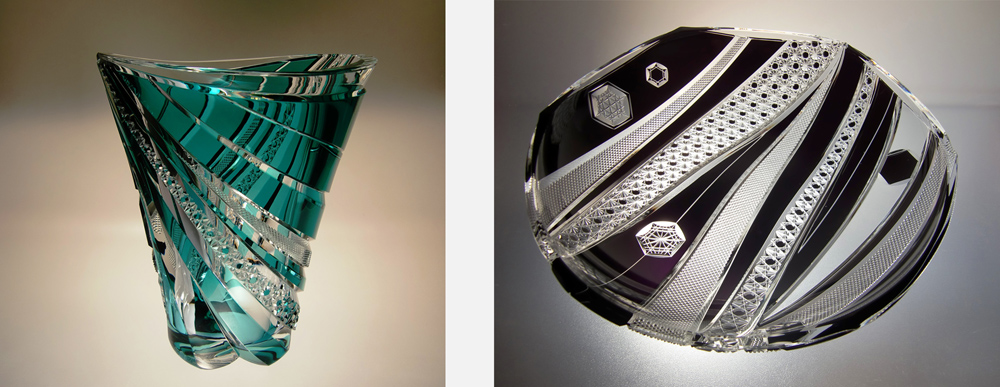

写真左:被硝子切子花瓶「海風」 2014年受賞作 右:被硝子切子鉢「雪の夜」 2010年受賞作

作りたいものを作るには技術が必要。そのためにもこつこつやる才能が大事。

—小林先生に弟子入りされたということですが、就職は考えなかったのですか。

小川 仕事にしたいとか、そこまでは考えていた訳ではなく、ただ切子の勉強がしたくて、先生に弟子入りを志願したんですけど、「弟子は採らない、働きながら趣味でやったほうがいい」と断られてしまいました。親にも同じことを言われ、親の希望通り公務員試験を受けようと思ったんですが、心理職の採用は都で1人くらいしか募集がないので絶対受からないと勉強もやる気が起きず、案の定落ちまして……。

それで、「やっぱり切子をやりたい!」と先生にしつこくしつこくお願いしていたら、あまりのしつこさに「遊びに来てみれば」と言っていただいて、バイトしながら遊びに行くようになったんです。だから押し掛け弟子ですね。

そのうちに、「機械が空いているからやってみれば。これ手伝って」という感じで、本当にちょっとずつ学んでいきました。

そして、2年後ぐらいに先生が久しぶりの大きな個展を開くことになり、「勉強するにはすごいチャンスだ。バイトしている場合じゃない」と思って、バイトを辞めて毎日行くようになりました。

—小林先生は「背中を見て覚えろ」というタイプですか?

小川 いいえ。小林先生は「これはこうで、これはああで」と、すごく細かく教えるタイプなんですよ。

とにかく手伝えること、できるところを任せてくれました。4年間、教室で勉強していましたが、プロの仕事はまったく違っていて、何を言っているか分からないということまで、いろいろ教えていただきました。

—当然、お給料とかバイト代とか出ないんですよね。

小川 はい。遊びに行っている感じなので。1年目くらいからでしょうか、先生の息子さんのお口添えで、お小遣いのような形で月数万円いただけるようになりました。すごくうれしくて、今でも初めていただいたお給料は取ってあります(笑)。

—先生はどんな作品を作られていたんですか。

小川 持ったこともない重いものとか、色も青や赤の作品を手がけていました。教室では無色、透明なものしかやったことがなかったので、色がついているものは初めて。失敗できないですし、すごく責任のあることを任されて……。今思うと、よくやらせてもらえたと思いますね。

—才能があると思われたんじゃないですか。

小川 教室の時から「まじめにやったらモノになりそうだ」と言われて、ちょっとその気になったと思うんです。まじめにこつこつやるのは得意なので。

切子はたぶん、まじめにやればある程度の技術は身に着くと思うんです。でも、作家となって作品を作るとなるとセンスとかそういうものが必要になる。でも、自分が作りたいものを作るには、やっぱり技術がないと……。ずっと勉強というか、技術を身に着けながらセンスも磨くというか、終わりがない。だから、こつこつやる才能というのは、とても大事だと思いますね。

今年、日本橋三越で開催した個展の様子

江戸切子に決まりはない。線が一本入っているだけでも江戸切子。

—小川さんの作品の特徴はどんなところですか。

小川 クラシックな江戸切子ももちろん好きですが、動きのあるモダンな感じのもの、現代の生活に合ったものというところでしょうか。カラフルなものが好きなので、いろんな色にも挑戦しています。それから、小林先生の作品が太い線に繊細な柄で、メリハリのある大胆なものだったので、そこを目指しながらも自分らしい作品を意識しています。

先生は、「江戸切子に決まりはない、線が一本入っているだけでも江戸切子だ」と、よく言っていました。矢来とか篭目、麻の葉とか伝統的な柄がいくつかあるんですが、それを使ってもいいし使わなくてもいいと。

—けっこう自由なんですね。具体的にはどんなものを作っているのですか。

小川 今は小物、ぐい飲みとか、帯留めはいっぱい作っています。ペンダントヘッドとかリングも作っていたことはあるんですが、世の中、素敵なアクセサリーがいっぱいあるので、めちゃめちゃニッチな帯留めのほうに需要があるんですよ。

それに、ぐい飲みは素材を発注してカットして磨いて、けっこう大変なんです。でも、帯留めは小さいから小回りが利きますし、場所を取りませんからね。

面白いことに、ぐい飲みの何万円はちょっとお高いという感じですが、何十万円もする着物との兼ね合いで帯留めの何万円は、「あら、お安い」(笑)。不思議な金銭感覚ですね。

—これから新しく挑戦したいものはありますか。

小川 やはり大きい作品を作りたいです。伝統工芸展というのが年に2回か3回あって、審査が厳しいので落ちたり受かったりなんですが、そこに大きな作品を作って出すということは絶対やっていこうと思っています。

審査に落ちると本当にへこむんですが、これがものすごく勉強になっていまして、いろいろなアイディアを試行錯誤しながらやっていくので、一つ作品を作り上げると、小物を作る時にもすごく役立つんですよ。

売れ筋のものを作って売っていくほうが、暮らしとしては楽なのでしょうけど、それだけでは進歩がないと思うので、1ヶ月半から2ヶ月くらいかかる大作に挑戦し続けたいと思っています。

—伝統工芸展では販売もするのですか。

小川 展示しているだけで、販売していないと思っている方も多いと思いますが、実は販売しているんですよ。売りたくない人は非売にして作品を出すんですが、私は販売しています。

「プロだったら売らなきゃいけない。また作ればいい、もっといいものを作ればいいんだから」と、先生が言っていましたので。良くできた、手元に取っておきたいという作品ほど売れてしまい、寂しいんですけど、決して安い金額ではないのに買ってくださるのは、とてもありがたいことですし、本当に励みになっています。

小林先生は2011年に亡くなりましたが、息子さんがしっかりと跡を継いでいましたし、お孫さんも今年、日本伝統工芸展で新人賞を取られたほどなので小林硝子は安泰。私は外の弟子としてこっそり頑張っています(笑)。

「伝統は守っているだけじゃだめ。進化していった最新のものが後々、伝統になる」と言われます。今までの江戸切子の良いところを残しつつも、そこにとらわれることなく、さらに良くしていきたいと思っています。

(インタビュー/津久井 美智江)